子供のころ、SF映画「スター・ウォーズ」に大きな衝撃を受けました。

その当時は、宇宙には異星人がいて、ウソみたいな道具を使って、宇宙空間を飛び回ってドンパチなんてあり得ない!正にフィクション。空想の中だけのお話でした。でもすっかり夢中になってしまいました。フォースやライトセーバーが欲しいと思った人は、きっと私だけではないはずです。

それからウン十年の時は過ぎ・・・映画はいつの間にか3Dになり、ミュージックビデオやゲーム映像も映画顔負けの大迫力です。CG技術や360度撮影可能なカメラの進歩、プロジェクションマッピングなどを通じ、実際にはありえない場面やSF映画のような世界を、あたかも現実であるかのように体験できる時代がやってきました。それが、バーチャルリアリティの世界です。

朝日新聞社が提供する現代用語事典「知恵蔵2015」によると、バーチャルリアリティ(以下、VR)はこのように定義されています。

「Virtual Reality(バーチャルリアリティー・仮想現実)の略称。コンピュータによって作られた仮想的な世界を、あたかも現実世界のように体感できる技術。この技術を体験するには、ヘッドマウントディスプレー(HMD)と呼ばれる、ゴーグル型のデバイスを頭部に装着する必要がある場合が多い。」

うーん。そう言われてみれば、単語だけは聞いたことがあるような・・・という方がほとんどだと思います。いろいろ分からないことが多いVRの世界。この記事では、VRとは一体何なのか、海外の動向も含め具体的にチェックしていきたいと思います。

1. VRって、ナンダ?基礎のキソ。

2016年は「VR元年」と呼ばれています。各社が開発していた主要なヘッドマウントディスプレイが一通り出揃うからです。ヘッドマウントディスプレイは、かぶるだけで別世界にワープして、実世界では味わえないような体験ができるという優れもの。テーマパークのアトラクションなども含め、VRは主にエンターテイメントとして海外を中心に盛り上がっているんです。

と、イキナリ解説を始めても、今一つイメージが掴みにくいと思います。

この章では、聞いたことはあるけど意味がハッキリ分からない用語・略語をざっと復習しましょう。

1-1 VRとは

① VR(バーチャル・リアリティ)

VRは「immersive(イマーシヴ・没入感のある)がスゴイ」という感想をよく聞きます。ヘッドマウントディスプレイの中のバーチャル世界へどっぷり入り込んでしまい、あたかもそちらが現実であるかのような感覚を持ってしまうというのです。

ヘッドマウントディスプレイをかぶると「見渡す限り」風景を視認することができます。後述しますが、頭の向きをセンサーで測定し、その位置に応じて映像を表示する仕組みがあるからです。このため非常に高い没入感を得られるのです。VRの最終目標は、人間の五感や平衡感覚などさまざまな感覚に働きかけて「現実世界と実質的には同じ空間」を作り出すことにあります。

しかし近年では、ハイビジョンや4Kといった高精細な映像をいくらでも見ることができ、かなりの臨場感も味わえます。VRとの決定的な違いは何でしょう?

非常にザックリと表現すれば、その違いは「自分がどこにいるか」ということではないでしょうか。

どれだけキレイで実物に近い景色だったとしても、テレビはあくまでもテレビ。物理的な「枠」の中の、限られた景色を見ている自分が別にいます。これに対しVRは、自分は「その景色の中にいる」のです。上を見上げれば空があり、下に目を向ければ草原がある。それらが視界いっぱいに広がります。もちろん「枠」などありません。見渡す限りの空や草原の「中にいる」自分を感じる、それがVRなのです。

② AR(オーグメンテッド・リアリティ)

ARは「拡張現実」とも呼ばれます。コンピュータを利用して、現実の風景(実写)に異なる情報を重ね合わせることで、現実世界を拡張しようという概念です。実在するものの中では、カーナビをイメージすると分かりやすいかもしれません。車載カメラで撮影された映像に対し、設定した目的地に合わせて、進むべき方向などの情報を矢印という形で重ね合わせて利用します。

③ MR(ミックス・リアリティ)

ARの先には、MR「複合現実」が登場します。現実と仮想、つまり実写とCGを融合していこうという考え方です。ARは情報を重ね合わせる技術であり、現実(実写)と仮想(情報)を明確に区別ができるのに対し、MRではほとんど区別がつかない世界を想定しています。やがては、現実と仮想の区別がつかなくなるSF(サイエンスフィクション)のような世界が期待されているのです。スター・ウォーズの世界に文字通りどっぷり没入する日も、そう遠くないかもしれません。

1-2 ヘッドマウントディスプレイ

ヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)は、コンピュータグラフィックス(CG)や実写映像を、目の前にあるかのように浮かび上がらせるVRの技術の一つです。ゴーグル型の装置で覆われた視界の目の前にはディスプレイがあり、あたかもバーチャルな空間に自分が実在するように錯覚します。

当初は「HMDなんて流行らない。コンピュータ系オタク、特にゲームに没頭する一部の人にしか需要がない」と考えられていたのです。ところが、ところが。

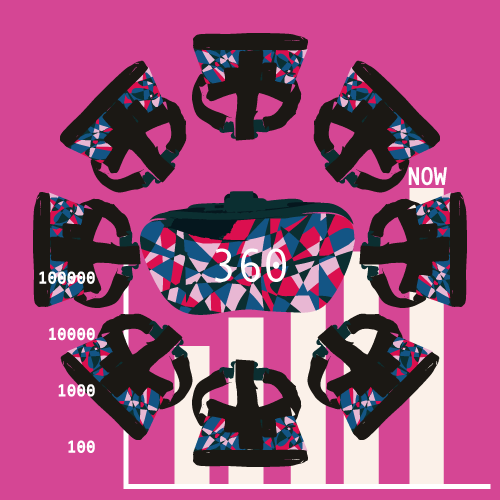

米国の金融機関ゴールドマン・サックスは、VR・AR関連機器の市場規模が、2025年には最大で1100億ドル(約12兆4000億円)にも達すると予測しました。数字が大きすぎて全く実感が湧かないと思いますが、この数字はテレビ・ノートパソコンの市場規模とほぼ同等。むしろ、それ以上の規模です。まさかテレビ・ノートパソコン以上の市場規模になると予測されているとはオドロキです。

① 主なHMD製品

HMDには、米Facebook社傘下のOculus VR(オキュラス ブイアール)社が開発した「Oculus Rift (オキュラス リフト)」を始め、台湾HTC社の「HTC Vive(エイチティーシーバイブ)」、韓国サムスン社の「Gear VR」など数十種類の製品があります。2016年10月13日に発売されたソニーの「PlayStaion VR」は品切れが続出、入手困難な状況が続いています。また、米Googleの新しいVR技術「Day Dream」に対応したスマートフォンやHMDも登場します。

② ヘッドトラッキング機能

HMDは視野角が100度程度と非常に広く、顔の向きに合わせて360度、上下左右に、現在自分が存在する空間とは異なる仮想空間が現れます。各種センサーによって頭の動きや傾きなども測定され、その位置に応じてディスプレイに映像を表示する「ヘッドトラッキング」の仕組みがあるからです。奥行きのある仮想空間内を移動し、目の前の物体が本当に迫ってくる、あるいは本当に触れられそうな臨場感!あたかも自分が本当にその世界にいるような錯覚=没入感に陥るのです。

2. VRの最新動向

2-1 海外のVR

(1)名だたる IT企業がVRに大注目!HMD合戦

15億人のユーザーを抱える世界最大のSNS、米Facebook社はHMD「オキュラスリフト」を開発しているオキュラスVR社を買収しました。オキュラスVR社は創業からわずか1年半の新しいベンチャー企業で、まだ完成した製品を発売してもいない段階で買収したのです。Facebookが、それだけオキュラスリフトの可能性に注目していたことが伺えます。

検索エンジン大手Google社は、スマートフォンと組み合わせて使う「グーグル・カードボード」というボール紙製の簡易なHMDをいち早く販売し始めました。スマートフォンのディスプレイに3D映像を映し出して使う仕組みです。

いち早くスマートフォンを装着して使うモバイルVRの専用機器を販売したのは、スマートフォン大手メーカーの韓国サムスン電子です。2015年2月に発売した「ギアーVR」は、初の本格的なモバイルVR専用機器として大きな話題になりました。

(2) 映画産業もVRに大きな関心

近年の映画産業を最も盛り上げているのは、3Dや4DXなど高付加価値のコンテンツ体験です。映像の精細度がもたらす驚きは今や珍しいものではなくなり、いかに現実味や臨場感にあふれる「状況」を表現できるかということに業界の関心は移っています。特に4DXは、作品中の場面に連動して映画館の座席が揺れる、風が吹くなど、テーマパークのアトラクションさながらの演出で人気を得ています。

映画の技術はこれまでも着々と進歩を遂げてきました。世界初の映画は音のない「サイレント映画」でした。1935年までは「白黒映画」でした。その頃を思えば、今の映画は非常に素晴らしいものだと言えます。しかし「スクリーン上で作品を観る」というスタイルは、当初から全く変わっていません。CG技術も発達し、3D、4Dや4DX映画館も増えましたが、これらは全て「オプション」が追加されたに過ぎないのです。

「あの映画の主人公のようになりたい!」「映画の世界に入りたい」

特別に熱狂的な映画ファンでなくても、誰もが一度はそう思ったことがあるでしょう。しかし映画を「外から見ている」だけではその願いは絶対に叶えられません。そのささやかな願いをかなえるのはVR映画です。映画の中に入り込むことで、自分が主人公になれるのです。

ハリウッド関係者の多くは、VRを「これらを上回る新しい映像視聴の方法であり、観客が新しいエンターテイメントを体験できるプラットフォームとして定着するだろう」と見ています。VR専門の映像制作部門を持つ映画制作会社も出てきました。ウォルトディズニーカンパニーは、VRやARコンテンツ専業部門を新設。Googleと組んでVR版「スター・ウォーズ フォースの覚醒」のショートコンテンツを無料配信し、大きな話題を呼びました。今は予告編などショートコンテンツが主流でもうしばらく時間はかかりそうですが、早くVRの本編が公開されるようになってほしいものです。でも、VRのホラーとかゾンビ映画なんて、めちゃくちゃ怖いでしょうね・・・想像しただけでも冷や汗が出そうです。

(3) VRニュースの登場

米「ニューヨーク・タイムズ」は2015年10月、Googleと提携してVRコンテンツを提供するプロジェクト「NYT VR」を立ち上げ、ニュースの360度パノラマ動画の配信を始めました。ダイナミックな映像に乗せたニュースは、視聴者の関心を強く引き付けることとなります。

ちなみに、日本でもNHKが「NHK VR NEWS」というウェブサイトをスタートし、過去にNHKが政策してきたVR報道のコンテンツ提供を始めました。ただのニュースも、VRならばより多くの視聴者に、より大きな関心を持ってもらえるのではないかと期待されています。

(4) 医療、健康分野での活用

海外では医療や健康維持の分野におけるVRの活用が多く研究されています。

① 肥満対策

アメリカでは、深刻な問題となっている肥満をターゲットとしたコンテンツが開発されています。「Fit VR」は心拍数を上げるためにデザインされた様々なフィットネスのVRコレクションで、ボクシング、サイクリング、などスポーツの要素が含まれています。性別、身長、体重を測定するだけで、誰でも簡単に始めることができるのが特徴です。VRコンテンツはゲームが多いのですが、「Fit VR」で、ゲームには関心のない新しいターゲット層を開拓できるかもしれないと期待されています。

② 疼痛緩和

海外ではやけど治療に伴う疼痛対策として、モルヒネ系の鎮痛剤が処方されることが多いのですが、それでも患者の86%は耐え難い痛みと闘っています。また、疼痛治療が長引くと医療費もかさみます。アメリカではVRによって、年間5600億ドル(約58兆2400億円)にも及ぶ慢性疼痛治療の医療費削減が見込めるとして研究が進められています。

そもそも痛覚は心理的要素によって強く影響される感覚で、痛みの度合いは意識の問題だと言われています。そこで、VRを使って別の次元に意識を移すことで、痛みの信号への注意が薄れ、痛みが軽減されるという仮説を立てたのが、米ワシントン大学のヒューマンインタフェーステクノロジーラボのハンター・ホフマン氏、同大学医学部のデイビッド・R・パターソン氏です。

痛みの根源から意識を遠ざけることで痛みを感じなくなるという仮説は、VRに限らず、テレビゲームなどの遊びでも通用しそうです。そこで、重度の火傷を負って疼痛症状が出ている2名の患者を対象に、一方には雪世界を映し出すVR用ヘッドセットを装着させ、もう一方には任天堂のテレビゲームをプレイさせて経過を観察する実験を行いました。その結果、VRを体感した患者は、テレビゲームで遊んだ患者に比べ処置中の痛みが軽減されることが判明しています。

また、英レディング大学のポール・シャーキー教授も、痛みの治療でVRの導入が具体化しはじめていると話しています。

③ アルツハイマーや精神疾患の治療にも応用

アメリカでは、すでにVRをアルツハイマーの治療に導入する実験も行われているとのこと。カナダの研究者は現在、眼圧の上昇で視神経が刺激されてしまうケース、また血液の供給に障害が生じる緑内障などの治療にも、VRを導入する道筋を模索しているといいます。うつ病、恐怖症の治療にもVRを応用できるかもしれません。

ロンドン大学の臨床心理学専攻クリス・ブリュウィン教授によると、VRを通じた“自己批判”という治療方法を、摂食障害などの精神疾患を抱えた患者の治療過程で導入するにあたり、さまざまな意見交換が行われ始めたと言っています。

医学界では、VRを他の神経系の症状の治療にも適用することが可能だと見ています。しかし、医療には安全性や慎重さが必要です。VRを通じた治療が実際に行われるには、まだ時間がかかるかもしれません。VRが医療分野でどのような役割を果たせるのか、今後の動向に注目です。

2-2 日本のVR

(1) 本場の米VRゲーム市場に日本からコロプラが参入

昨今のVRムーブメントの中心地といえばやはりアメリカです。最近ではプレイステーションシリーズを生み出したソニー・インタラクティブエンタテインメントも日本からカリフォルニア州に本社を移し、桁違いにハードウェアやコンテンツ、人材、投資などのリソースが集まっている状況です。

そんな本場アメリカのVR市場に、日本からコロプラが参入。「白猫プロジェクト」や「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」などで知られ、2014年という早い段階からVRゲームを試験的にリリースしていた国内でも先駆け的な会社です。同社はHMD「オキュラスリフト」のローンチタイトル(ゲーム機本体と同時に発売されるゲームソフト)30本のうち2本を日本企業で唯一提供しました。たくさんのクマたちをゴールまで導くパズルゲーム「Fly to KUMA」、スポーツアクションゲーム「VR Tennis Online」は、VRならではの臨場感を体験しながら腕を磨き、世界中のプレイヤーと白熱のオンライン対戦が楽しめるという、どちらも魅力的なタイトルとなっています。

また、2016年8月17日にはオキュラスリフト向けの新作VRロボット格闘ゲーム『STEEL COMBAT』をOculus Storeにて配信開始するなど、積極的にタイトルリリースを続けています。

一般ユーザーの手元に届くのはまだ少し先かもしれませんが、ゲーム業界でも、今後さらにVRへの対応が進んでいくと予想されます。

(2) アニメキャラクターに会える!バーチャルライブ

2016年10月13日に発売されたPlayStation VR(PSVR)の『初音ミク VRフューチャーライブ』は、VOCALOID(ボーカロイド)・初音ミクのバーチャルライブが楽しめるコンテンツです。観客の一人となって、ステージ正面、上層階、さらにはステージ上からの鑑賞など、現実では体験できないさまざまな角度からライブパフォーマンスを楽しむことができます。楽曲のテーマに合わせて舞台背景が変化したり、大掛かりな舞台装置や衣装のチェンジ、さらには空飛ぶステージや巨大ホログラムなど、VRライブならではの演出もバッチリ。ライブは3曲構成で、会場のボルテージが最高潮に達するとミクと二人きりの特別ステージ「プライベートアンコール」へ。現実ではありえない初音ミクとのコミュニケーションを堪能できるこのコンテンツは、ファンにはたまらないタイトルとなりそうです。

2007年に登場したボーカロイド(ボーカル・アンドロイド)初音ミクは、全国各地でのライブコンサートやテレビ番組への出演も果たす大人気バーチャルシンガー。実際に海外公演もこなす彼女が、実在しないキャラクターだということをつい忘れてしまいそうになります。

(3) 旅行業界でもVR

KDDIとナビタイムジャパンは、東京・表参道の特設会場で、国内初となるVRを活用したリアルタイム遠隔海外旅行サービス「SYNC TRAVEL」を実施しました。VRと通信を駆使して、日本と世界をリアルタイムでつなぐ新しい形の遠隔海外旅行サービスです。特設会場の専用VRゴーグルと現地ガイドが持つ360度カメラをリアルタイムで接続。現地ガイドを通じて、観光スポットを巡り、旅行先の人々とのコミュニケーションを楽しめるというもの。見えている風景を写真で撮影したり、お土産を選んで日本で受け取ったりすることも可能なのです。

体験時間はおよそ15分。「世界旅行を、もっと自由に。」という「SYNC TRAVEL」のテーマ通り、国内にいながらにして、海外旅行に実際に行かなければ味わえない現地の醍醐味を楽しめます。バーチャル体験を通じて、旅行先により興味を持ち、今度は実際に足を運びたいという思いを抱かせる効果も。実際に行くことができない人が旅行の気分を味わえるだけでなく、ココへ行こうよ!と説得?する場合にもおススメです。

(4) 結婚式場のバーチャル下見

ブライダル業界では、バーチャル下見などの用途でVRを利用した新サービスが次々と登場しています。

2015年12月22日発行の結婚情報誌『ゼクシィ海外ウェディング2016 Spring&Summer』には、手軽にVR体験ができるヘッドマウントディスプレイ『ゼクシィ立体スコープ』が付属されました。スマートフォンの画像と組み合わせることで、実際にハワイを訪れ結婚式場の下見をしているかのような疑似体験ができるというもの。

楽天が運営する情報サイト「楽天ウェディング」では、結婚式場の下見を疑似体験ができる「バーチャルウェディングシステム」を、結婚式の企画・運営を行う企業向けに提供を開始しました。結婚式場見学・ブライダルフェアの予約サイト「すぐ婚navi」でも、VRコンテンツ「すぐ婚VR」を提供しています。

これらのコンテンツはいずれも

・海外挙式をしたくても、事前に下見に行く時間も予算もない

・人気の結婚式場は使用中で、内部の見学が出来ない

・プロジェクションマッピング等の大がかりな演出は、実際に下見できない

といった課題を解決するだけでなく、新たな選択肢の提供という、利用者・企業双方にメリットをもたらす可能性があります。現地に行かなくても雰囲気や細部を見学でき、会場で行われる挙式例・演出シミュレーションも体験できるVRコンテンツは、今後も需要が高まりそうです。

3. 日本のVRと海外のVR、ココが違う

前章までで海外と日本のVR動向についてご紹介してきました。

同じVRだけど、だいぶ様子が違っているな・・・と感じた方も多いのではないでしょうか。

『そもそも「バーチャル」という言葉が示す意味が、欧米と日本では違っている』ということは、日本のVRの研究者がすでに指摘しています。

日本人が何となく感じている「バーチャル」と、ヨーロッパやアメリカで考えている「バーチャル」とは、何となく折り合っているようでも、実は全く異なっているというのです。

では一体、どこがどう違うのでしょうか?

(1)「実体のない仮想世界を実現する」日本のVR

日本のVRは、海外のそれに比べちょっと異色です。仮想キャラクターとのコミュニケーションを楽しみ、本来実在するはずのない世界をあたかも現実だと認識させるような実在感を体験させる。そこに価値を見出しているのが日本のVRコンテンツの特性だと考えられます。

国産VRコンテンツの中でも大きな話題となっているPSVRソフト『サマーレッスン』。「彼女は本当に、そこにいる」のキャッチコピーからも想像できるように、実在しないキャラクターとのコミュニケーション体験ができるというものです。「キャラクターなどがいきいきと存在する仮想世界を作り出す」、つまり実体のない仮想としてのバーチャルを実現しようという部分に意識が向けられていることがわかります。

また、原寸大の「戦艦大和」をVRで復元するプロジェクトも行われています。外観だけでなく艦橋内部や主砲発射シーンを再現し、内部をユーザーが歩いて回れるというものです。現実世界の延長線上ではなく「自分たちの作りたいバーチャル世界を作ろう」という日本のVRらしい試みだと言えそうです。

(2)海外のVRは「現実世界の延長」

欧米でいうところのバーチャルとは「見た目は違うが、ほとんど実物」という意味です。欧米のVRは「現実世界とは異なるが、ほとんど実質的には現実世界である」と捉えられており、「現実世界と実質的には同じ空間を人間のまわりに作り出す」ことを目指しているのです。日本VRの捉え方とは大きく異なっていますよね。

欧米のVRは現実世界の延長線上にあり、現実世界を拡張していくものだと考えられています。だからこそ、当たり前のようにVR空間に出社して打ち合わせをする、バーチャル世界でプロスポーツを観戦する、旅行するといったシーンが語られるわけです。現実である医療分野への導入が進んでいるのも頷けます。

4.まとめ

いかがでしたか?

VRがどんなものか、その最新動向がお分かりいただけたでしょうか。

日本のVRビジネスはまだまだ模索の最中です。すでに各分野で大きな盛り上がりを見せている米国に比べると、時間にして1~2年程度の差が出ているのではないかと言われています。

今、日本国内でVRビジネスに対して積極的な動きを見せているのは主にゲーム会社ですが、今後はより多くの現実的な分野に応用が進んで行くと考えられています。建設業界ではすでにモデルルームや住宅展示場への導入、設計段階からの利用も始まっています。今後の動向が楽しみです。

しかし、ひとつ気がかりなのは海外での軍事利用です。

すでにウクライナ軍が、米マイクロソフト社の開発するMRデバイスHoloLensの実戦利用を試みています。HoloLensの軍事利用を試みているのはウクライナ軍だけではありません。イスラエル軍も2016年8月、2つのHoloLensを購入したことが分かっています。

また、アメリカ海兵隊、アメリカ陸軍、オーストラリア国防軍や英国防省など世界各国の軍事機関で採用されている軍事教練用シミュレータ『Virtual Battlespace 3(VBS3)』が、Oculus Rift CV1とHTC Viveをサポートに加えたと伝えられています。

あらゆる可能性を秘めたVRを、人類は今後どのように利用していくのでしょうか。

そういった意味でも、VRの今後の動向から目が離せません。

VR撮影や360撮影のことならRobots Visible